Der Blick von außen ist schwer, wenn man mittendrin steht. Und so ist es nicht wissenschaftlich bewiesen, sondern nur sehr deutlich sichtbar, dass die Architektur der Lücke in Köln über die Jahrzehnte zu einer Königsdisziplin geadelt wurde. Es passt in unsere Zeit, dass die ebenso maximal effiziente wie intelligente und vor allem unkonventionelle Ausnutzung einer kleinen Restfläche in einem noch-rauen Teil der Stadt so vielfach ausgezeichnet wurde, wie die „Baulücke“, in der der Architekt Wolfgang Zeh seit 2017 wohnt und arbeitet. In ihrer Baulücke sitzt Familie Zeh in ausgesprochen guter Gesellschaft: 1974 bezog Erich Schneider-Wessling mit Familie eine Lücke in der Josephstraße, Walter von Lom mit Familie und Büro eine in der Rheingasse. 1977 öffneten Margot und Joachim Schürmann ihr schmalhohes Stadtbüro in der Lintgasse. Christian Schaller/Planungsgruppe dt8 rettete eine Kriegsruine vor dem Abriss, 1989 konnten außer seiner Familie acht weitere dort einziehen. 2007 setzten Regina Leiperz und Martin Kostulski (LK Architekten) die Reihe der virtuosen Lückenschlüsse mit ihrem Wohn- und Bürohaus in der Schwalbengasse fort.

Junge Architekten gehörten auch in den 70er Jahren selten zu denen mit viel Geld, meist aber zu denen mit vielen Ideen und eigentlich immer zu denen, die gerne mitten in der Stadt wohnen möchten. Die gestalterische Herausforderung günstiger Grundstücke, die für andere vielleicht schwierig bis unmöglich zu bebauen erschienen, nahmen sie dagegen gerne an. Sie hatten neue Ideen für das Leben in der Stadt, in der sie weit mehr sahen als Lärm, schlechte Luft und Enge, vom Wohnen und Arbeiten in einem, von der Öffnung und Fügung von Räumen, von Drinnen und Draußen. In den Lücken fanden sie Spielräume und konnten besonders dort experimentieren, wo sie nicht nur Architekt/Architektin, sondern auch Bauherr/Bauherrin waren.

Gehen wir für diese Betrachtung noch einmal kurz zurück zur Stunde Null. Als Köln nach dem 2. Weltkrieg mit dem Wiederaufbau begann, konnte man von Lücken im Stadtgefüge kaum sprechen, denn rund 90 Prozent der Altstadt waren zerstört. Aus heutiger Sicht erscheint es wie ein Wunder, dass die Stadt überhaupt Kräfte und Mittel für den Neuanfang aufbringen konnte. Aber es blieben Lücken in den neuen Straßenzügen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen (Eigentumsverhältnisse, Lage, Größe, Mindernutzung) oft jahrzehntelang nicht geschlossen wurden.

Die Auflösung

1969 hatte das Büro von Margot und Joachim Schürmann den Wettbewerb für den Wiederaufbau des Martinsviertels gewonnen. Diesen im 2. Weltkrieg zerstörten Bereich nördlich der romanischen Basilika, galt es wieder mit Leben zu füllen. In Anlehnung an die Figur der bereits Mitte des 19. Jahrhunderts zerstörten Klosteranlage, legte das Büro Schürmann auch die neue Wohnbebauung um einen Hof und verknüpfte diese neue Mitte über schmale Gassen mit der umliegenden (nicht alten) Altstadt. Die Schürmannbauten blieben zwar in der Feinkörnigkeit und giebelständigen Gliederung der vermeintlich mittelalterlichen Stadtstruktur mit Gässchen und Plätzen, doch war ihnen mehr Höhe erlaubt. Direkt angrenzend an dieses Quartier erwarben die Architekten ein Grundstück, auf dem der Kopf einer Reihe gebaut werden sollte. Hier errichteten sie die Außenstelle ihres Büros, das seinen Stammsitz wie die Familie im Bungalow in der Lindenthaler Enckestraße hatte. Das sechsgeschossige Innenstadtbüro wurde für 20 Mitarbeiter*innen geplant, aber Schürmanns dachten direkt weiter und konzipierten die Grundrisse so, dass die Büroräume auch als Wohnräume zu nutzen waren. Erleichtert wurde dies durch die abgeschlossene vertikale Erschießung, nur die beiden obersten Etagen, die Büchergalerie und die Zeichengalerie hatten Blick- und Rufkontakt untereinander, was auch bei der Nutzung zum Wohnen und Spielen gewünscht worden wäre. In der Kubatur ist der Kopfbau eindeutig, klar auch die Orientierung am historischen Maßstab, die Giebelständigkeit gegeben. Doch Margot und Joachim Schürmann gingen von da aus weiter, öffneten die Fassade, nahmen ihr alles Schwere. Stein ersetzten sie mit Glas, vor die Glasflächen setzten sie ab der ersten Etage noch ein filigranes Gestänge als Träger von Gitterrost-Austritten, Markisen und einem Rankgerüst dienten dem Sonnenschutz. Diese charakteristisch maximale Leichtigkeit führten sie auch in den Innenräumen fort und integrierten ein Haus, das seiner Zeit weit voraus war, in die Altstadt, wo der Blick doch offiziell eindeutig zurückgewandt war.

Der Nachbar

Walter von Lom (*1938) hatte von 1966 bis 72 im Büro Schürmann gearbeitet, als das 1977 in die Lintgasse zog, hatte er bereits ein eigenes Büro. Den Wiederaufbau der nahen Rheingasse hatte von Lom über die Jahre aufmerksam verfolgt. Nach dem Krieg standen in dem schmalen Sträßchen nur noch die Ruine des Overstolzenhauses und die Nummer 14, ein Kontorhaus aus dem Jahr 1910, doch bald schon waren die Reihen hier wieder geschossen, bis auf die 7,80 Meter breite Lücke mit der Nummer 16. Und hier widerlegt Walter von Lom direkt eine der eingangs aufgestellten Thesen, denn günstig sei dieses rheinnah gelegene innerstätische Grundstück Anfang der 70er Jahre nicht mehr gewesen. Von den ursprünglich sieben Parteien der Bauherrengemeinschaft, blieb neben ihm nur eine weitere, die sich der Aufgabe stellte, mit dem Lückenschluss nicht nur bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, sondern auch eine eigene zeitgenössische Antwort auf die starke Ansicht des benachbarten Denkmals zu finden. 1974 wurde das schmale, siebengeschossige Haus mit insgesamt knapp 400 qm Wohnfläche einschließlich Maisonette und 150 qm Bürofläche im Sockelgeschoss und in der Hochparterreetage bezogen. Lasierter Sichtbeton übernimmt in der Fassade die tragende Rolle, doch entgegen der ringsum üblichen kleinen Fensteröffnungen, setzte von Lom ab der 1. Etage ein großes, vielfach untergliedertes Fassadenelement ein, ein weiteres, vom Straßenniveau bis zum Dach verlaufendes schmales Element belichtet das Treppenhaus und setzt eine Fuge Nachbarhaus.

Der Sichtbeton findet ich auch in den Innenräumen wieder, ebenso die schon an der Haustür kühn eingesetzten orangeroten Akzente, was in den frühen Siebzigern schon ganz weit vorne war, schätzen wir auch heute noch, auch die individuellen Grundrisse und die vertikalen Verknüpfungen, die gestaffelten Terrassen auf der Rückseite und den Gemeinschaftsgarten. „Wenn die Zwänge groß sind, kommt man zu den überraschendsten Ergebnissen. Eine Baulücke hat die meisten Zwänge und erfordert eine große Disziplin“, sagt van Lom heute. Und da er dies so betont, verwundert es doch, dass das Haus in der Rheingasse so komplett frei von Zwängen scheint. Vielleicht ist es auch einfach frei von Konventionen, modern gedacht, bis heute. Seit 1992 befindet sich das erweitere Büro im benachbarten Kontorhaus, dessen Inneres eine wundersame Transformation zu einem lichten Gefüge erfahren hat.

Das Manifest

„Gute, identifizierbare Architektur wird es nur, wenn darin ein Stück der Persönlichkeit des Architekten und des Bauherrn steckt“, erklärt von Lom und leitet damit über zu Erich Schneider-Wesslings Haus in der Josephstraße, das ebenfalls 1974 fertiggestellt wurde: „Beim Erich war es dieses Übersprudelnde …“ Das bestätigt auch Uli Herrmann, der mit seiner Frau Dorothée Schneider in ihrem Elternhaus in der Josefstraße wohnt und arbeitet. Ihre vier Kinder sind inzwischen erwachsen und mehr oder weniger ausgezogen, aber „das Haus wird weiterhin geliebt.“ Es ist im Vergleich mit den beiden hier bereits aufgeführten Zeitgenossen vielleicht das politisch und persönlich stärkste Manifest. Eine Provokation, wie der Architekt selbst es nannte. Für ihn und seine siebenköpfige Familie war dieses Stadthaus, das er eigentlich für einen Freund hatte bauen sollen, ein Stück Freiheit. Während ringsum Mietshäuser standen, nahm er die Idee der Jahrhundertwende wieder auf und baute in die sechs Meter breite Lücke das, was wir heute als Townhaus bezeichnen, ein Einfamilienhaus in der Stadt. Oft kam er an die Grenzen der Baugesetze, verhandelte zwei Jahre und bekam manches Zugeständnis, anderes nicht. Es hätte ein Holzbau werden sollen, doch erlaubt wurde nur Beton. An Decken und Wänden bleibt der sichtbar, Holz ergänzen ihn im Ausbau, denn Scheider-Wessling mochte es wohnlich, nicht brut. Über dreizehn eher niedrige Ebenen erstreckt treppt sich die supermoderne Wohnlandschaft, halbgeschossig gegeneinander versetzt nach oben. Die beiden unteren Büroetagen besetzen das gesamte Grundstück, den damit verlorenen Garten ersetzt die darauf liegende große Terrasse vor der Wohnküche. Trotz der beengten Situation in der Lücke in der schmalen Straße strebte Schneider-Wessling „eine nahtlose Verflechtung der Räume mit der freien Umwelt“ an, erreichte dies mit großen Fensterflächen, die Licht auch in die Tiefe ließen. Die „Begrünung der Stadt“ sollte die Lebensqualität erheblich verbessern, so berankte er das Haus vorne und hinten üppig mit schattenspendenden Glyzinien und nutzte jede Freifläche als Erweiterung des Wohnraums hinaus ins Grüne. Vierzig Jahre nach dem Bau dieses Hauses ist der fortschrittliche Geist seines Schöpfers noch immer zu spüren.

Die Baugruppendynamik

Das gilt auch für das große Haus im Blockrand der Hülchrather Straße, das neun Familien mit zusammen 20 Kindern, darunter der Architekt Christian Schaller (Planungsgruppe dt8), 1985 als denkmalgeschützte Kriegsruine kauften. Soziale und ökonomische Aspekte überwogen in den Diskussionen jener Baugruppe und führten zu einer ökologischen Haustechnik und einer kompromisslosen Haltung in Gestaltungsfragen. Die Kriegsschäden sollten nicht einfach wegretuschiert werden, so wurde die Abbruchkante der Ruine versäubert und die Jugendstilfront mit einer leichten und kostengünstigen Stahl-Glas-Fassade ergänzt, oben schloss sie mit einem zinkblechgedeckten Tonnendach ab.

Mit großem persönlichem Engagement wurden aus den ehemals vier Wohnungen neun, alle mit einem Balkon auf den gemeinsam genutzten Innenhof. Fragt man heute, ob der Modellversuch geglückt sei, gibt die Tatsache, dass nach 25 Jahren immer noch alle Mitglieder der Baugruppe dort wohnen, eine eindeutige Antwort.

Das Zeitlose

Das Zeitlose

Als Regina Leipertz und Martin Kostulski – LK Architekten 2005 das 4,60 Meter breite Restgrundstück in der Schwalbengasse erwarben, schrieb der Bebauungsplan Geschosszahl, Dachneigung und Tiefe des Baukörpers vor. Die notwendigen Stellplätze mussten sie für viel Geld ablösen, denn sie wollten dort wohnen und arbeiten, nicht vorrangig parken. Doch ebenso virtuos wie wunderbar einfach erscheint ihr schmalhohes Dreifensterwohn- und Bürohaus heute mit seinen zwölf halbgeschossig gegeneinander versetzten Ebenen. Im Vergleich zu den frühen Lückenpionieren ist es sehr kontrolliert, erscheint ohne Zwänge und Kompromisse. Einfach war es jedoch auch hier mit den Genehmigungen für diese „Spezialimmobilie“ nicht. Im 14 Meter tiefen Inneren erzeugten LK Architekten mit dem zentralen Luftraum und den bodentiefen Fenstern ein lichtes und schlüssiges Raumkontinuum, das auch die nötige Privatheit bietet. Und es verwundert doch sehr, dass die Nachbarparzellen dieses wertigen Stadtbausteins noch immer als Parkplatz genutzt dienen. Einen Glücksfall nennt Regina Leipertz ihr Haus, für das sie sicher nicht den bequemsten Weg gegangen sind.

Der Aufruf

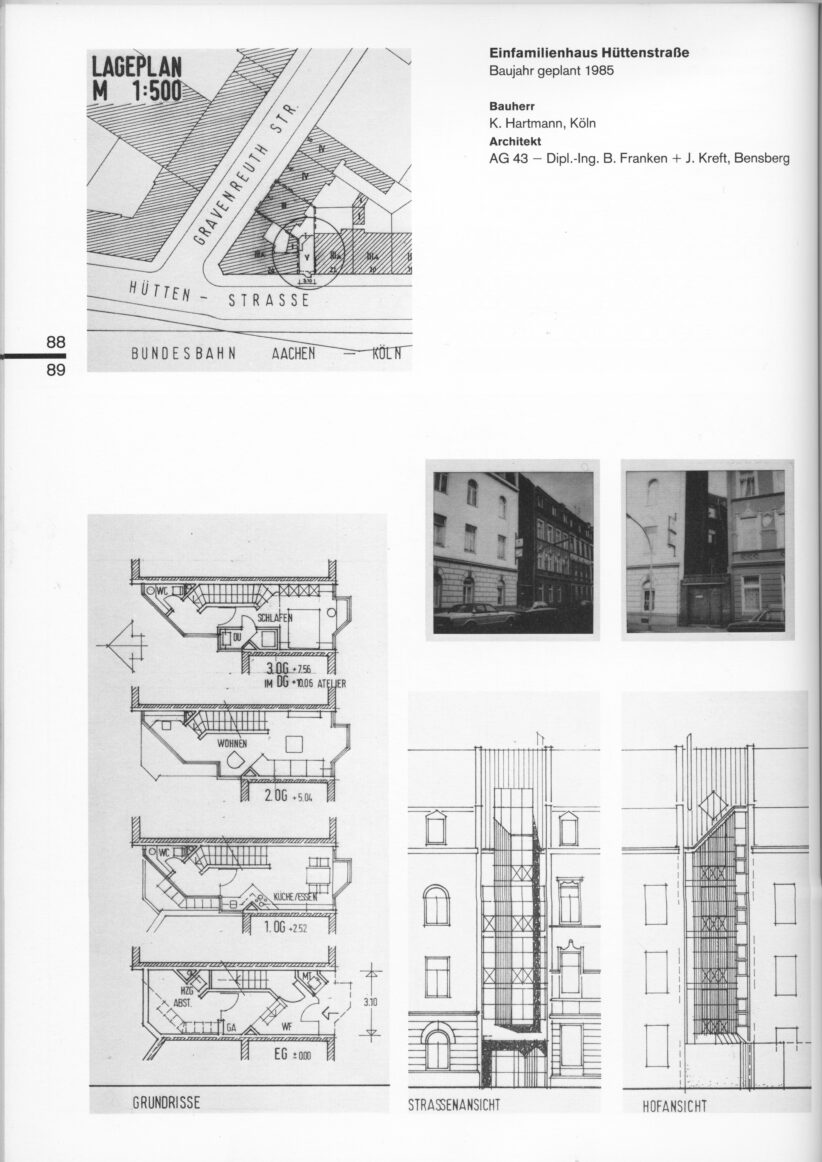

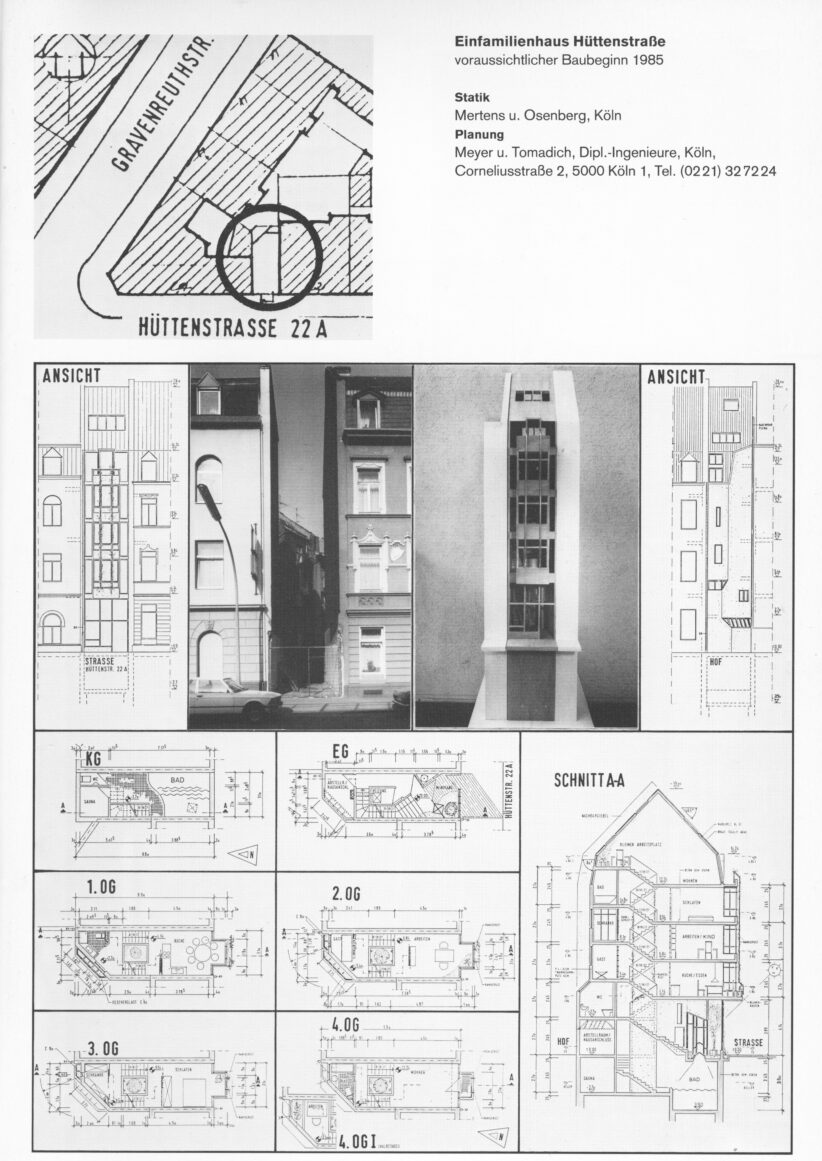

Wolfgang Zeh hatte eigentlich nichts gesucht, als er das Grundstück in der 3 Meter breiten Lücke in der Hüttenstraße fand. Darauf stand eine schäbige Garage. Zwei Entwürfe gab es bereits in den 80er Jahren, wie die BDA-Publikation „Bauen in der Lücke“* von 1984 zeigt. Umgesetzt wurden die irgendwie schrägen Entwürfe für die Hüttenstraße allerdings nicht. So konnte Wolfgang Zeh das 35 qm große Grundstück ziemlich günstig, also mit einem vergleichsweise niedrigen Risiko erwerben. Wo kein Platz war, hat er ihn geschaffen. Er hat sich von Konventionen verabschiedet, hat sich Sehgewohnheiten zunutze gemacht und keinen Zentimeter verschenkt. Vor allem aber hat er sich Zeit für die richtige Lösung genommen und wann immer es hakelig wurde (fast immer also), hat der gelernte Tischler selbst Hand angelegt. Dieses Haus, das so vielfach ausgezeichnet wurde, sei kein Prototyp und auch kein Allheilmittel für superenge Baulücken, sagt der Architekt, dafür sei es zu stark vom Kontext geprägt. So ist es wohl seine Haltung, Einschränkungen als Chance zu begreifen, Wohnverhältnisse radikal zu überdenken, sich etwas zuzutrauen, die den Erfolg dieses Projekts begründet. Diesen Mut haben nicht viele, aber er zieht sich wie ein feiner roter Faden durch die Generationen der Kölner Architekturfamilie – lasst ihn nicht abreißen, Lücken gibt es noch in ausreichender Zahl!

Uta Winterhager

Dieser Beitrag erschien im Sommerheft von moderneREGIONAL mit dem Thema

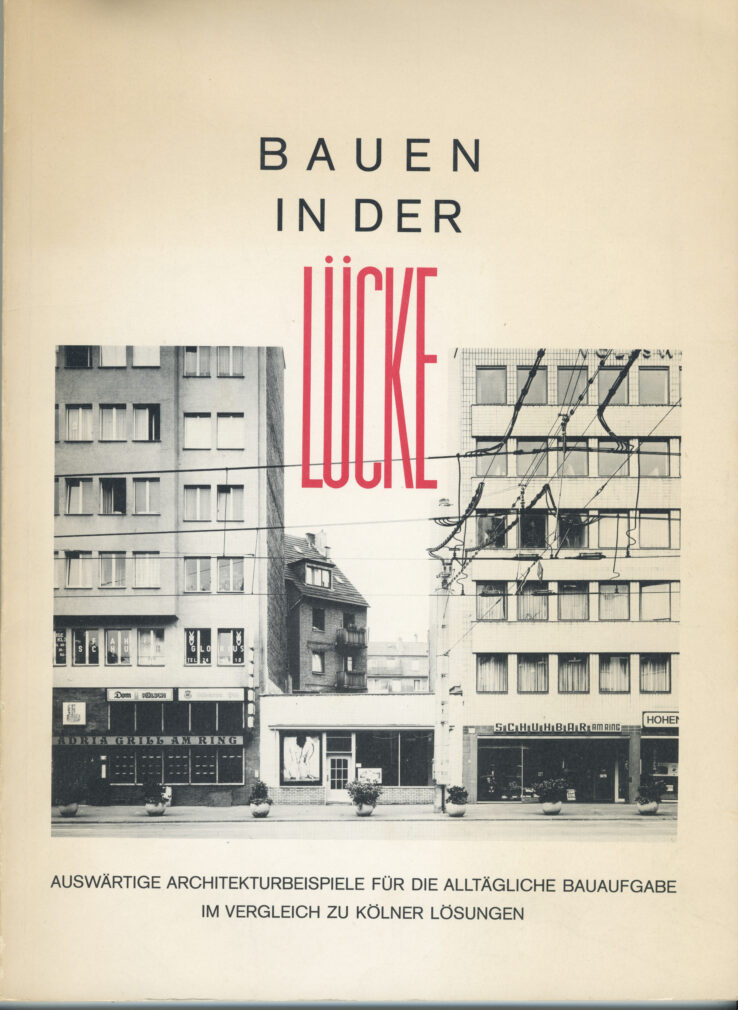

*Bauen in der Lücke – Auswärtige Architekturbeispiele im Vergleich mit Kölner Lösungen. Eine Ausstellung und Veranstaltungsreihe des Bundes Deutscher Architekten, Köln mit dem Amt für Stadterneuerung und Sanierung, Köln und dem Kölner Kooperationsverbund in der Halle des Historischen Rathauses Köln 12. – 22. November 1984

Dieser Beitrag wurde für das moderneREGIONAL Sommerheft „Auf Lücke“ geschrieben. Wer weiterlesen möchte, findet das gesamte Heft hier.