Es ist derselbe Ort: Ob man ihn nun Heinrich-Böll-Platz oder Ma’alot nennt, hängt davon ab, ob man den öffentlichen Raum oder das Kunstwerk meint. So prägnant sich die Platzgestaltung zwischen Dom und Strom zeigt, so kostspielig gestaltet sich ein schon seit der Fertigstellung bestehender Nutzungskonflikt.

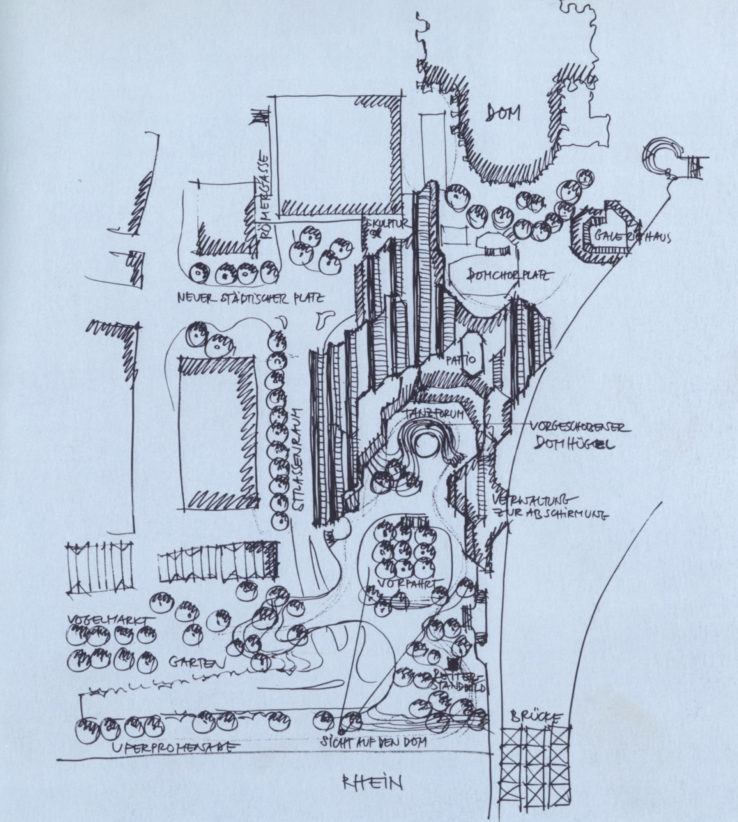

1975, genau fünf Jahre nach der Fertigstellung der Domplatte (Fritz Schaller), lobte die Stadt Köln einen Ideenwettbewerb aus, um das das seit dem Krieg bestehende Vakuum zwischen dem schroff abgeschnittenen Domhügel und dem Rheinufer mit geballter Kultur zu füllen. Gleich zwei Museen und ein Konzertsaal sollten es sein, eine gewaltige Baumasse, die nicht nur ein Haus für das Schöne und Erhabene sein würde, sondern auch ein hochkomplexes Infrastrukturbauwerk, mit dem Höhen überwunden und neue Wegeverbindungen geschaffen werden sollten. Peter Busmann und Godfrid Haberer, die jungen Kölner, reichten zusammen mit Landschaftsarchitekt Hans Luz einen Entwurf ein, der sich so forsch über die Ausschreibung hinwegsetzte, dass sie gleich in der ersten Runde ausschieden. Doch auf Betreiben des damaligen Dombaumeisters Wolff wurde ihre Arbeit zurück in das Verfahren geholt, und schließlich mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Als einzige hatten sie die Gebäudemassen so auf und im verlängerten Domhügel angeordnet, dass das Bauwerk in seiner Mitte einen Freiraum ausbildet, um eine fußläufige Anbindung an die Rheinufer-Promenade zu ermöglichen. Kennzeichnend für ihre Idee war der städtebauliche Ansatz, den Rheinufertunnel bis unter die Hohenzollernbrücke zu verlängern, wodurch eine fußläufige Anbindung der Rheinufer-Promenade an den verlängerten Domhügel möglich wurde. Die Gebäudemassen ordneten sie als einzige so auf und in dem verlängerten Domhügel an, dass das Bauwerk in seiner Mitte einen Freiraum und in dessen Verlängerung eine Sichtachse auf den Domchor ausbildet.“

Haus, Stadt, Kunst

1986 wurde der Komplex, bestehend aus Wallraf-Richartz-Museum, Museum Ludwig und Kölner Philharmonie, eröffnet. Trotz zahlreicher Änderungen, die der Entwurf seit dem Wettbewerb erfahren hatte, wurde der ursprüngliche Grundgedanke, kein Gebäude zu entwerfen, sondern die Stadt fortzuschreiben, auf sehr unmittelbare Weise umgesetzt. Busmann + Haberer knüpften an die mittelalterliche Struktur an und rückten nah an den Domchor und das Römisch-Germanische Museum (Heinz Röcke, Klaus Renner 1974) heran, um Gassen, Passagen und Plätze auszubilden und so den Neubau kleinteilig und durchlässig erscheinen zu lassen. Während die Domplatte durch einen Belag aus hellem Granit nobel wirkte, setzten Busmann + Haberer mit roten Ziegeln auf Kontrast. Nicht nur die Fassaden, auch sämtliche befestigten Außenflächen sind mit dem kleinteiligen und vergleichsweise alltäglichen Material bekleidet bzw. belegt – durchaus als Zeichen des herrschenden Zeitgeists dafür, die Hochkultur breiteren Bevölkerungsgruppen zugänglich zu machen.

Wesen der Bewegung

Aus dem eher spielerisch angelegten Wettbewerbsentwurf war nach vielen Zwischenstadien eine deutlich aufgeräumtere Struktur geworden, eine schmale Gasse in der Achse des Domchors teilt das Museum in zwei Baukörper. Der kleinere, in dem sich die Restaurierungswerkstätten befinden, schirmt den Komplex zur Bahntrasse hin ab. Richtung Rheinufer springt der große Museumsflügel so weit zurück, dass ein an drei Seiten baulich gefasster Platz entsteht, der mit einer breiten Treppe zum Rhein hinunterführt. Hier nur eine städtische Grünanlage anzubieten, genügte den Architekten nicht: In diesem Außenraum sollte nicht das Sich-Niederlassen, sondern die Bewegung im Vordergrund stehen. An diesem Punkt kam der 1933 in Tel Aviv geborenen Künstlers Dani Karavan ins Spiel, dessen begehbare Skulpturen bei der documenta 6 (1977) für Aufsehen gesorgt hatten. Karavan setzte sich intensiv mit der komplexen Morphologie des Entwurfs und der Topografie des Domhügels auseinander und fügte schließlich Ziegelsteine, Granit, Eisenbahnschienen, Gusseisen, Rasen und Bäume zu einem 5 000 m² großen »Environment für das Wallraf-Richartz-Museum/Museum Ludwig in Köln« zusammen. Mit den Materialzitaten stellte er unmittelbare Bezüge her, zum Bahnhof, zum Dom, zum Museum, zum Fluss. Zwei in der Platzfläche verlegte Schienen laufen parallel in Ost-West-Richtung und führen die Besucher über den Platz. Während die eine 118,5 Meter lang in einem Granitband liegt ist und vom Domchor auf den 10,8 m hohen Stufenturm aus dunklem Gusseisen und hellem Granit führt, beginnt die andere im Zentrum einer leicht aus der Platzfläche gehobenen kreisförmigen Plattform genau über dem Mittelpunkt des Konzertsaals der Philharmonie und führt die Treppen hinunter zum Rheinufer. Der sehr formalen geometrischen Gestaltung liegt eine strenge Zahlenlogik zugrunde, die wiederum auf dem Achsmaß der Museumsfassade von 90 cm basiert. Als Passant folgt man den Markierungen im Bodenbelag ganz unwillkürlich solange, bis ein Element des Environments den Weg verstellt und einen zum Richtungswechsel zwingt.

Dani Karavan nannte sein Environment Ma’alot und implementierte mit dem hebräischen Wort für Stufen oder Aufstieg die gewünschte Bewegung nicht nur in die Gestaltung, sondern auch in den Namen. Die mit Lavendelbeeten und Rampen skulptural angelegte Treppenanlage setzt Kommende und Gehende mit großer Geste in Szene. Erst aus der Vogelperspektive jedoch zeigt sich, dass der gewundene Anstieg sogar die Silhouette der Domtürme nachzeichnet.

Häufig wird Ma’alot als Holocaust-Mahnmal interpretiert. Hinweise dafür finden sich nicht nur in den verwendeten Bildern und Materialien des Environments, sondern auch in der Biografie des Künstlers. Karavan, der auch explizit politische Werke geschaffen hat, überlässt die Auslegung bei Ma’alot dem Empfinden des Betrachters.

Fest oder lose

Die beiden Identitäten des Orts zwischen Dom und Rhein – auf der einen Seite als städtischer Platz und auf der anderen Seite als Kunstwerk – sind ihm fast zum Verhängnis geworden: Als öffentlicher Raum muss er funktionieren, sicher und zugänglich sein, für Kunstwerke hingegen gelten diese Regeln nicht.

Zwei große Problemstellungen galt und gilt es zu lösen, damit der Platz auch in Zukunft seiner Bestimmungen gemäß genutzt werden kann. Viele Stunden täglich, wenn im Konzertsaal unterhalb Proben oder Konzerte der Philharmonie stattfinden, darf der größte Teil der Platzfläche nicht betreten werden: Die fugenlos vergossene Decke verstärkt jedes Geräusch wie eine Trommelmembran und überträgt insbesondere das Rattern von Rollkoffern und Skateboards, in den darunter liegenden Konzertsaal. Dieser Konstruktionsfehler entstand aus der großen Sorge, das Eindringen von Feuchtigkeit durch die Decke mit allen Mitteln zu verhindern. Für 6 Mio. DM, so eine Studie der Uni Stuttgart, hätte man unmittelbar nach Feststellung des Mangels, die Decke entfernen und durch einzelne voneinander entkoppelte Deckensegmente ersetzen können. Doch der Stadt fehlten nach dem Kraftakt des Museumsbaus die Mittel. Rund 170 000 Euro verschlingt die Bewachung des temporär abgesperrten Platzbereichs jedes Jahr, und so hätten sich die Kosten der nicht durchgeführten Deckensanierung schon längst amortisiert.

Obschon das Environment als Kunstwerk im Katalog des Museum Ludwig inventarisiert ist, gilt dafür die Verkehrssicherungspflicht des Amts für Straßen und Verkehrstechnik. Unter der starken Beanspruchung, insbesondere dem unerlaubten Befahren mit schweren Reinigungsfahrzeugen hatte die Platzoberfläche über die Jahre hinweg massiv gelitten. Gebrochene Granitplatten und herausstehende oder fehlende Ziegel wurden besonders in der von Fußgängern und Radfahrern stark frequentierten Verbindung zwischen Roncalliplatz und Hohenzollernbrücke zu gefährlichen Stolperfallen.

Karavan hatte die kleinformatigen Klinker im Sandbett verlegen lassen, Gras und Moos hätten Halt geben sollen. Für eine dauerhafte Lösung wollte die Stadt jedoch die Platzoberfläche bei der nötigen Sanierung fest mit Mörtel verfugen lassen. Es regte sich Widerstand; Künstler und Architekten forderten in die Reparaturmaßnahme einbezogen zu werden, unterstützt von der Initiative »BürgerInnen für Ma’alot«. Nach Jahren des Verhandelns und einigen von der TH Köln durchgeführten technischen Studien wurde mit der kostspieligen Sanierung begonnen: Granitplatten wurden aufgenommen und neu verlegt, gebrochene Exemplare ersetzt. Auf einer Fläche von 2 500 m² wurden die Ziegel vollständig durch einen nun 8 statt 5 Zentimeter hohen Stein ersetzt, der sowohl durch die größere Höhe als auch die eingesetzten Fugenkreuzen – selbst in ungebundener Verlegung – ausreichende Stabilität aufweisen soll. Im April 2016 wurde schließlich die Sanierung nach 18 Monaten vorwiegend nächtlichen Arbeitens abgeschlossen.

Nur durch das Engagement einzelner Bürger sieht der Heinrich-Böll-Platz heute wieder so aus wie zu seiner Eröffnung 1986. Gelegentlich finden Tanz-Performances statt, die an das Wesen der Bewegung dieses immer wieder in Teilen stillgelegten Orts erinnern. Die Achse zwischen Hohenzollernbrücke und Domchor, die nicht unmittelbar von den akustischen Problemen betroffen ist, wird heute allerdings so stark frequentiert wie wohl noch nie zuvor: von Reisenden, Touristen und Pendlern – viele davon mit Rollkoffern. Und es ist interessant zu beobachten, wer von ihnen den Koffer über die Ziegel rattern lässt und wer sich für die glatte Granitspur entscheidet.

Uta Winterhager

Dieser Beitrag erschien zunächst in der Rubrik In die Jahre gekommen… als „Heinrich-Böll-Platz / Ma’alot von Dani Karavan“, Busmannn + Haberer in db, deutsche Bauezeitung Mai 2018)

1 Kommentar

Meiner Meinung nach war es gein großer Fehler, dass man die Ziegel nicht mit Mörtel verfugt hat. Das Ergebnis kann man sich nun ansehen, Zigarrettenstummel und anderer Müll der sich in den Fugen festgesetzt hat erzeugt ein unschönes Oberflächenbild. Der Teilbereich der damals zu Testzwecken verfugt wurde glänzt hingegen durch eine saubere Oberfläche.