In den vergangenen errichteten die Stadtentwässerungsbetriebe (Steb) mit den Neubauten von fünf Hochwasserpumpwerken am linken Rheinufer eine „Perlenkette“ qualitativ hochwertiger Architekturen, die den Bürgern auf sehr anschauliche Weise den Wert und Wirkung des Hochwasserschutzes nahebringen. Nun wurde am 7. Oktober 2016 das neue Labor- und Bürogebäude des Abwasserinstituts in Stammheim eröffnet.

Funktion und Identität

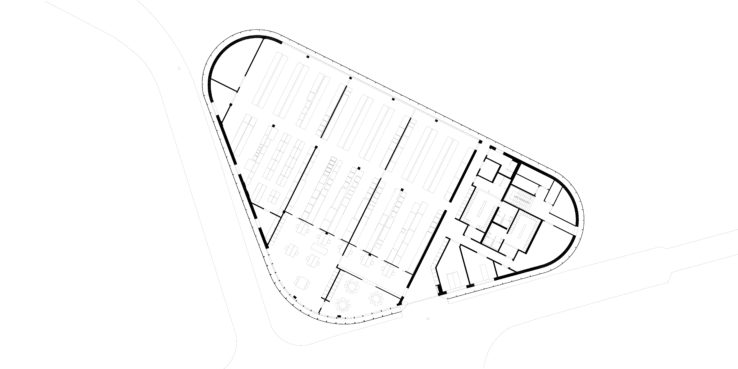

Kister scheithauer gross (ksg) hatten in dem im Jahr 2013 von den Steb ausgelobten begrenzt offenen Realisierungswettbewerb mit einem Entwurf überzeugt, der auf die markante Umgebung des Werksgeländes mit einem freien und geometrischen Gebäudekörper reagierte, um die Fläche des dreieckigen Grundstücks optimal auszunutzen und wurden mit der Realisierung beauftragt.

„Der eingeschossige Baukörper mit dem runden Technikaufbau greift die Körperhaftigkeit der technischen Bauwerke auf und wird sowohl seiner Funktion als auch in seiner bildhaften Wirkung als markantes Technikgebäude gerecht“, erläutert Johannes Kister. Das komplett eingehauste Gebäude mit der gebogenen Fassade ähnelt mehr einem abstrakten metallischen Gefäß, dem die Gebäudehülle die Maßstäblichkeit nimmt. Allerdings ohne distanziert und charakterlos und ohne typische Industriearchitektur zu sein.

Mit der Neugier des Chemikers

Seine Identität erhält der Neubau durch die Materialität und die ornamentale Gestaltung der Fassade, die ein moderner orientalischer Paravent sein könnte, ein analoges Tetris-Spiel oder eine Hollerithsche Lochkarte in Übergröße. „Ich dachte bei der Fassadengestaltung an die typische Siebcharakteristik, die ich auch immer mit dem Analysieren und der Recherche, also den Abläufen in einem Labor verbinde“, so Kister. „Was steckt dahinter? Was steckt drin? Dieses Spiel mit der Neugier eines Chemikers haben wir auf die Gestaltung übertragen. So sieht der Betrachter von außen immer nur Teile oder Bestandteile des Ganzen. Bei jedem Schritt um das Gebäude verändert sich der Blick auf den Kern, das Innere.“ Neben der gestalterischen Idee dient die vorgesetzte Metallfassade auch als Sonnenschutz und schafft es zudem, die unterschiedlich großen und angeordneten Fensteröffnungen im Sozial-, Büro- und Laborbereich harmonisch zu vereinheitlichen. Es gibt keine „schlechte Rückseite“ und auch für die Mitarbeiter im Inneren ergeben sich spannende Ausblicke in die Umgebung.

Die Transparenz des Rätselhaften

Funktional und konstruktiv betrachtet besteht das Gebäude mit insgesamt 1700 Quadratmetern BGF aus zwei Teilen: Einem niedrigeren Bau aus einschaligem hochwärmedämmenden Bimsmauerwerk mit Stahlbetondecke und einer höheren Halle aus Stahlbeton-Fertigteilen mit Trapez-blechdach. Im dem hallenartigen, hohen Bauteil, das mehr als die Hälfte der Fläche einnimmt, befindet sich das große Analyselabor mit modernen Laboreinrichtungen; anders als bei den herkömmlichen Zellenlabors besticht dieser Labortypus durch seine kurzen Wege und seine große Transparenz.

Allerdings scheinen die Funktion des Gebäudes – ein hochtechnisiertes analytisches Labor des Abwasserinstituts – und die dreieckige Form des Grundstücks auf den ersten Blick nicht zusammen zu passen. Doch durch die Innovation von in Reihe geschalteten Labortischen konnten sich die Planer von der typischen inneren Aufteilung eines Labors lösen und im zweiten Schritt eine höhere Flexibilität sowohl in Bezug auf die Zonierung als auch die grundsätzliche Form des Gebäudes erzielen. Und so entstand am Ende ein Laborneubau, der durch seine ästhetische Form, seine außergewöhnliche Fassade und seine optimalen Arbeitsabläufe im Inneren bereits heute zu den Pilotprojekten im Laborbau zählt.

red|uw