„Davon lebe ich, dass ich Dinge entwerfe, die man nicht machen kann.“ Diese Antwort erhielten nicht selten Handwerker oder Baufirmen von Stefan Polónyi. Und doch – seine kühnen Faltwerke und dünnen Schalenkonstruktionen, seine Brückenkonstruktionen aus gebogenen Rohren wurden realisiert. Die Grenze des Machbaren auszuloten und zu überschreiten, das trieb den Tragwerksplaner sein Leben lang an. Am 9. April ist Stefan Polónyi im Alter von fast 91 Jahren in seiner Wahlheimat Köln gestorben.

„Zeigen, wie es geht“

Zum Berufsschicksal von Ingenieuren und Tragwerksplanern gehört es, oft im Schatten des Architekten zu stehen. Polónyi aber sah seine Rolle nicht als Erfüllungsgehilfe, sondern er verstand sich stets selbstbewusst als „Ermöglicher“: „Es ist nicht die Aufgabe des Ingenieurs, dem Architekten klarzumachen, dass es nicht geht, sondern zu zeigen, wie es geht.“

Der gebürtige Ungar verließ nach dem Ungarnaufstand sein Heimatland und eröffnete 1957 in Köln sein erstes Büro. In seiner über sechzigjährigen Tätigkeit hat er mit zahlreichen Architekten zusammengearbeitet: immer wieder mit Oswald Mathias Ungers und Harald Deilmann, mit Josef Paul Kleihues, mit Meinhard von Gerkan und Volkwin Marg bereits am Tegeler Flughafen, ab und an mit Axel Schultes, mit Gustav Peichel, Rem Koolhaas, Jean Nouvel, Claude Vasconi, Norman Foster, Mario Bellini und vielen mehr.

„Dortmunder Modell“

Tragwerk, ästhetische Gestaltung und Funktion bildeten für Polónyi immer eine unauflösliche Einheit. Dabei hatte er auch immer den Anspruch, dass die gestalterische Freiheit bei der Entwicklung von Tragwerkslösungen auch künstlerische Projekte hervorbringt. Genau diese Haltung vermittelte er in über zwanzig Jahren seiner Lehrtätigkeit an der TU Dortmund, wo er gemeinsam mit den Architekten Harald Deilmann und Josef Paul Kleihues sowie dem Ingenieur Hermann Bauer 1974 das bis heute vielbeachtete „Dortmunder Modell Bauwesen“ ins Leben rief: eine gemeinsame Ausbildung von Architekten und Bauingenieuren an einer Fakultät.

Kühne Faltwerke und dünne Schalen

Am Anfang von Stefan Polónyis Karriere standen kühne Faltwerke und Schalenkonstruktionen, die er zusammen mit Josef Lembrock und Fritz Schaller für deren Kirchenbauten entwickelte. Die hauchdünnen Grate des Stahlbetonfaltwerkes in St. Paulus (1966/67) in Neuss-Weckhofen sind nicht nur tragendes Gerüst, sondern auch elementares Gestaltungsmittel. Heute ist es kaum noch vorstellbar, dass es in den 1960er Jahre nicht möglich war, das Tragverhalten eines solchen komplexen Faltwerks bis ins kleinste Detail zu berechnen. Vieles musste am Modell nachvollzogen werden. Am Institut für Modellstatik der TU Berlin, das Polónyi Mitte der 1960er Jahre mit aufgebaut hatte, ließ er vom Faltwerk für St. Paulus ein Acrylglasmodell bauen, um mit Hilfe von Dehnungsmessungen das Tragverhalten zu studieren.

Mit dem „Schalenbazillus“ wie er es nannte, hatte der er sich bereits an der Technischen Universität in Budapest bei seinem Lehrer István Menyhárd angesteckt. Polónyi ist es zu verdanken, dass in der Tradition von Eduardo Torroja und auf der Grundlage der Pionierleistungen des Schweizer Heinz Isler, in den 1960er Jahren auch in Deutschland gekrümmte Schalenkonstruktionen und komplexe Faltwerke mit minimalistischen Materialeinsatz bekannt wurden. Seine genial einfachen Tankstellendächer in verschiedenen Formvarianten haben das Bild von der Tankstelle einer ganzen Generation geprägt.

Besonders eng arbeitete Polónyi mit Oswald Mathias Ungers zusammen, für dessen bedeutende Bauwerke er fast alle Tragwerke entwickelte. „Es ist tatsächlich sehr wichtig, dass man den Architekten nicht in seinem Gedankengang stört mit Konstruktionen, die für ihn nicht in Frage kommen. Man darf nur solche Vorschläge machen, die seine Gedanken bereichern.“ Hier zeigt sich das Polónyi, wie es Fritz Schaller einmal treffend beschrieben hat, ein Meister des Pinpongspiels war. Die Stabwerksschale für Ungers‘ Ausstellungshalle an der Frankfurter Messe sollte zunächst in Stahl ausgeführt werden, da Ungers aber eine stärkere plastische Herausarbeitung der Kassettenstruktur vorschwebte, schlug Polónyi eine Konstruktion in Holz vor.

Wirkungsort Köln

In Köln, wo Polónyi „töricht“ – wie er meinte – mit nur 27 Jahren sein erstes Büro eröffnete, zeugen eine ganze Reihe von Bauten von seiner kongenialen Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten Architekten. Verborgen im Hahnwald liegt das Wohnhaus X1 von Peter Neufert (1959-62), das nur aus einer Dachschale besteht.

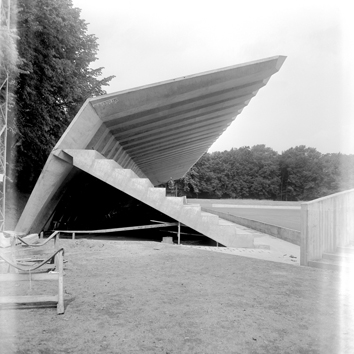

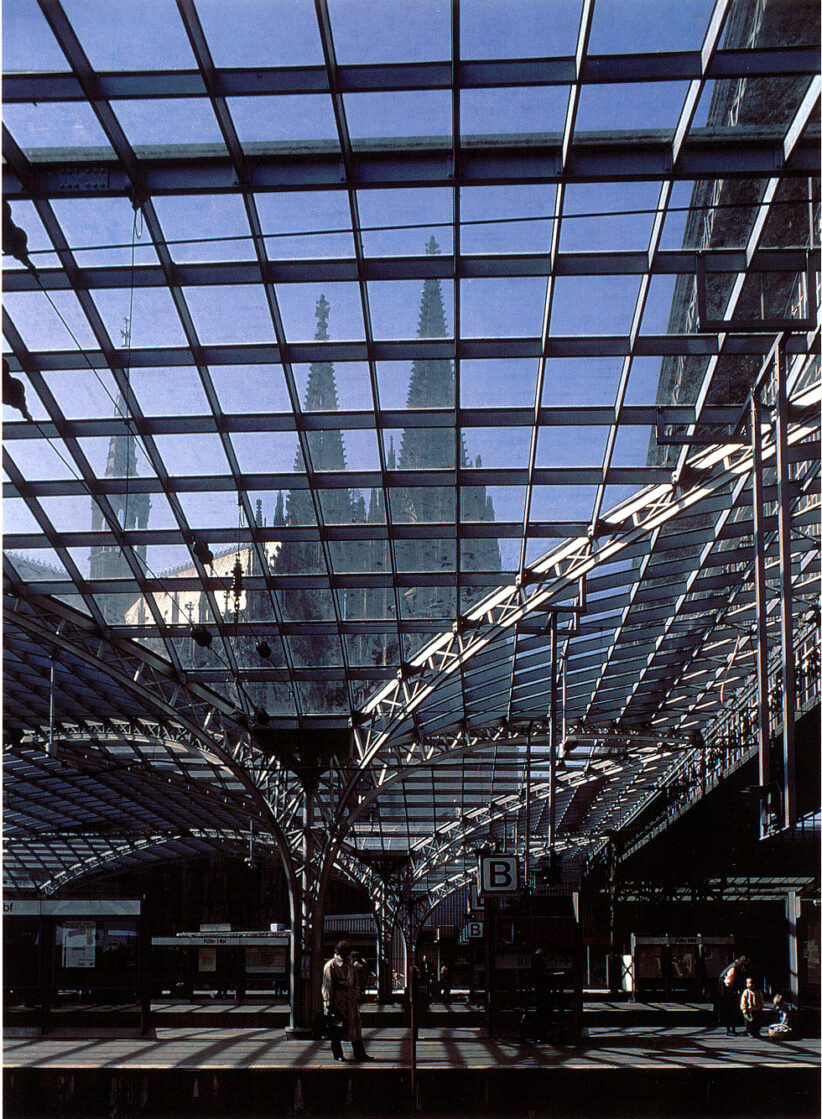

Bei der Zuschauertribüne für das Stadion des 1. FC Köln (1967) korrespondieren die als Stufen ausgebildeten Sitzreihen mit dem scharfkantig gezackten Dachfaltwerk. In Zusammenarbeit mit Busmann und Haberer entstanden die filigranen Vordächer am Kölner Hauptbahnhof (1995-99), die eine moderne Fortschreibung der historischen gusseisernen Konstruktion sind.

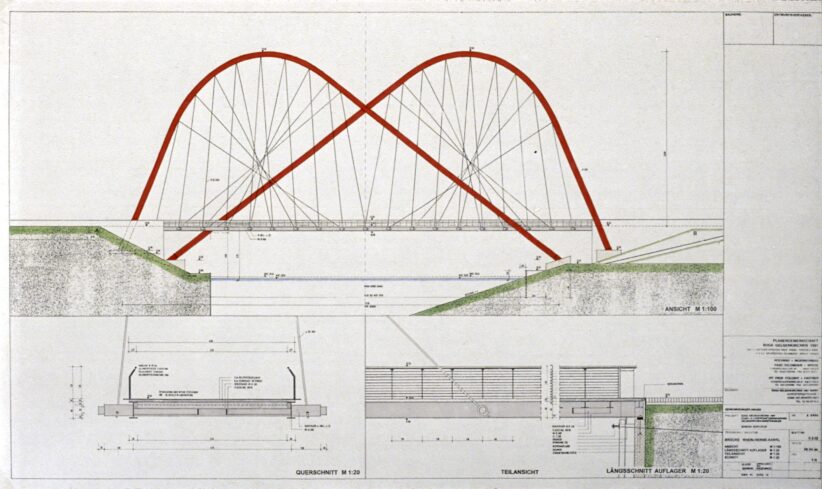

Gerne hätte Stefan Polónyi in seinen letzten Lebensjahren noch eine Brücke über den Rhein gebaut. Anders als seine bekannten Bogenbrücken mit ihren charakteristischen Rohren, die er in den 1990er Jahren vor allem für die IBA Emscher Park und die BUGA’97 realisierte, beschäftige er sich nach der Jahrtausendwende mit zylindrischen Gitterschalen als Brückenkonstruktionen. 2003 entwarf er entlang der Hohenzollernbrücke eine gläserne Gangway, um eine entspannte Überquerung für Fußgänger zwischen den Bahnhöfen zu beiden Seiten des Rheinufers zu ermöglichen. In der zylindrischen, mit Geschossdecken ausgesteiften Gitterschale sah er auch die Möglichkeit, den alten Traum einer „Living Bridge“ zu realisieren: die Brücke nicht nur als Verkehrsweg, sondern auch als Gewerbe- und Wohnort. Zusammen mit Erich Schneider-Wessling entwarf er 2004 zwei sechsgeschossige Brücken für die Domstadt: die Theodor-Heuss-Brücke und die Ubierbrücke.

Polónyi, ein unkonventioneller und origineller Kopf in seinem Fach, war auch ein charismatischer Mensch, der eine große Zahl von Schülern beeinflusst hat. Unter Kollegen war er nicht immer unumstritten, aber er hat ganz sicher das Berufsbild und die Stellung des Bauingenieurs in der Gesellschaft positiv verändert.

Ursula Kleefisch-Jobst

Dr. Ursula Kleefisch-Jobst ist Generalkuratorin des Museums der Baukultur Nordrhein Westfalen. Das damalige M:AI (Museum für Architektur und Ingenieurkunst NRW) widmete gemeinsam mit der TU Dortmund Stefan Polonyi 2012 eine umfangreiche Ausstellung unter dem Titel „Tragende Linien – Tragende Flächen“.