Parallel zum Wettbewerb um das neue Hörsaalzentrum der TH Köln in Deutz, das das Berliner Büro Staab Architekten bauen wird, wurde auch das Verfahren für den zweiten Neubau auf dem neu strukturierten Areal des ingenieurwissenschaftlichen Zentrums (IWZ) durchgeführt. Nach einer zweiten Bearbeitungsrunde stand fest: der Entwurf des Stuttgarter Büros wulf architekten wird realisiert.

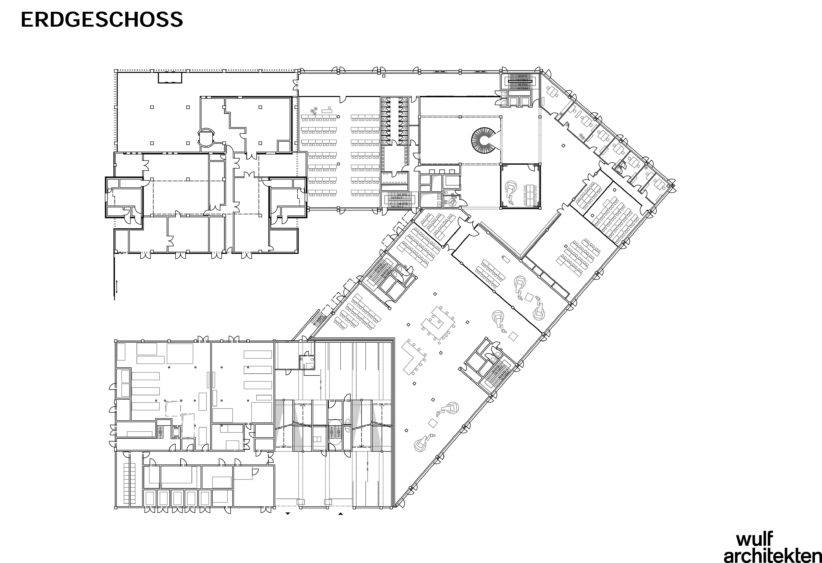

Im Masterplan ist das Haus relativ schmucklos mit „Gebäude A“ umschrieben, tatsächlich aber lässt sich schwer auf einen Nenner bringen, welch Funktionsvielfalt der Neubau im Südosten des Areals nach Wünschen der Bauherren aufzunehmen hat: Räume für Fakultäten, Hochschulverwaltung, Campus IT, Archiv der Hochschulbibliothek und die Technikzentrale für den gesamten neuen Campus sowie externe Nutzerinnen und Nutzer. Eine Haus gewordene eierlegende Wollmilchsau. Oder kürzer: Mixed Use. Wie es dem Team um Tobias Wulf gelungen ist, all diese Ansprüche unter ein Dach zu bringen, ist bemerkenswert.

Wulf selbst wiegelt im Gespräch lachend ab: „Das Haus nimmt mehrere Funktionen auf. Am einfachsten zu erkennen ist wohl das Parkhaus. Der Turm nimmt Räumlichkeiten der Hochschulverwaltung auf – unter anderem das Dekanat. Der Schwerpunkt des Gebäudes aber ist die Bildung, also Räume für Seminare und Werkstätten, vor allem für die Fakultäten Informatik und Ingenieurwissenschaften.“ Zusätzlich wird auch der bestehende Bibliotheksbau tangiert. Wulf Architekten umfangen diesen – formal wie räumlich – wenig ansprechenden Bau mit ihrem Entwurf, strukturieren sein Erdgeschoss neu und binden ihn durch partielle Umnutzungen geschickt in den Neubau ein.

Allplan Plan

Allplan Plan

Unlösbare Gleichung

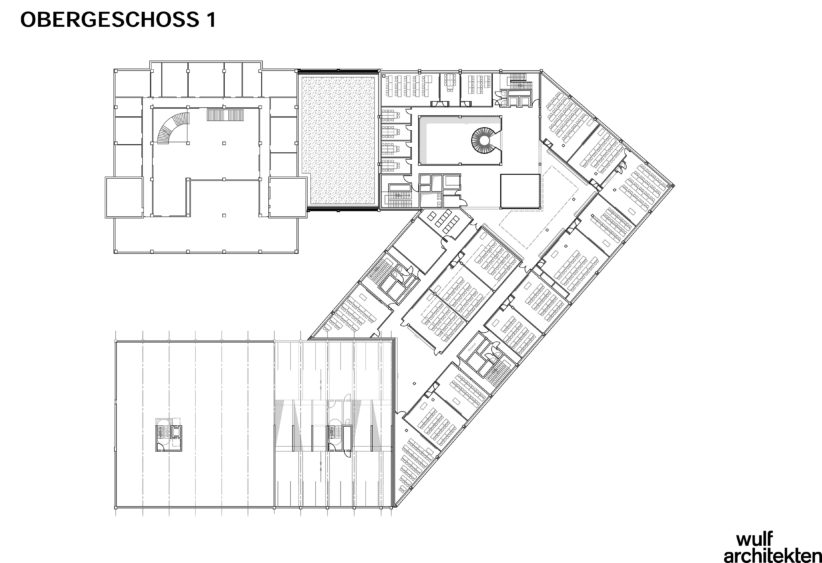

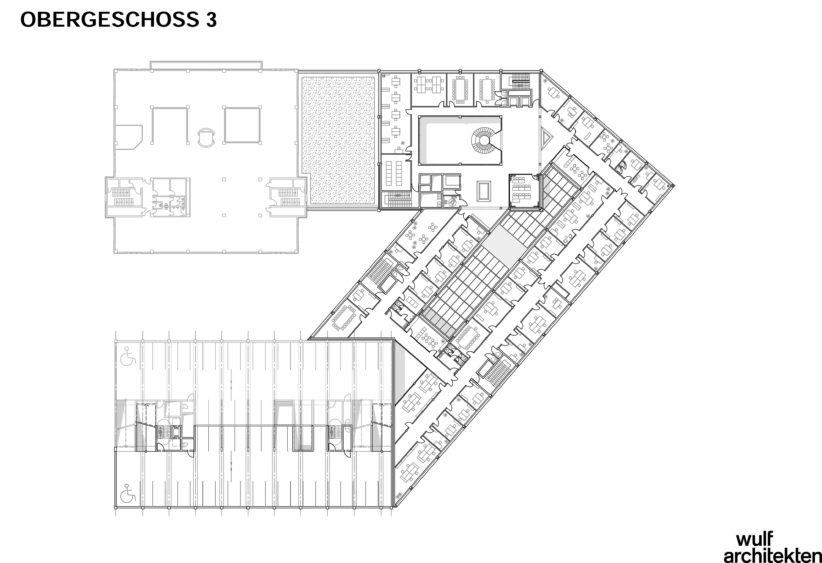

Seit dem Wettbewerbsentscheid hat sich der Entwurf in normaler Art und Weise entwickelt. „Es gab von Bauherrenseite verschiedene Änderungswünsche“, erklärt Tobias Wulf. „Das betrifft Grundrisse und Geschosshöhen einiger Erdgeschossräume, die jetzt nicht mehr zweigeschossig wie noch im Wettbewerb sind, sondern nur noch eingeschossig. Auch der eingeschnittene Innenhof des Längsbaukörpers hat sich verändert und ist größer geworden, die Hallen haben sich verändert, die Treppenhäuser auch.“

Für den erfahrenen Architekten „alles Teil eines normalen Planungsprozesses.“ Dennoch stellte die Vielschichtigkeit des funktionalen Anforderungsprofils und die Einbindung der Bibliothek sein Team vor gehörige Anstrengungen: „Im Nachgang des Wettbewerbs kam von Bauherrenseite die Forderung, das Grundraster aller Bauteile müsse gleich sein. Das ist im Prinzip eine unlösbare Gleichung, der wir uns nach einer sehr langen und intensiven Beschäftigung so gut wie möglich angenähert haben.“ Das Ergebnis ist ein rational getaktetes Raster, das sich aus der Verschränkung der jeweiligen Baukörper ergibt – geometrisch durchaus komplex.

Die Fassade des Hauses entwickeln Wulf Architekten aus dieser konstruktiven Logik. Durch die Verschränkung mit den Funktionen aber wurden den verschiedenen Gebäudeteilen entsprechend unterschiedliche Variationen einer tektonisch ausformulierten Fassade zugewiesen. „Je nach Fassade treten andere Bauteile hervor: mal sind es die senkrechten, mal die waagerechten“, erklärt der Architekt. Eine subtile Unterscheidung zwar, dennoch vermutlich ein guter Schachzug, um der inhaltlichen Heterogenität eine gemeinsame Erscheinung zu geben und möglicher Monotonie entgegen zu treten.

Re-Use

In der Wettbewerbsauslobung war mit Blick auf den Charakter des Gebäudes etwas nebulös die Rede von der „Anmutung eines Industriebaus“. Darunter habe man sich auf Ausloberseite wohl Backstein vorgestellt, so Tobias Wulf, „für uns sind die Betonfertigteile aber die zeitgemäßere Interpretation eines Industriebaus.“ Wo es möglich ist, soll dabei auf Recyclingbeton mit einer Patina zurückgegriffen werden. Das Altern der Betonfassade durch Witterungseinflüsse – von vielen kritisiert, von anderen dagegen geschätzt – wird so zum Thema gemacht: „Durch den tektonischen Aufbau der Fassade mit seinen Vor- und Rücksprüngen wird der ‚reused’-Eindruck mit zunehmendem Alter betont.“ So interpretieren Wulf Architekten die ausgeschriebene Anforderung nach dem industriellen Charme auf ihre Art, ohne dabei allzu oft zitierte Referenzen wie Schinkels Bauakademie oder Gropius’ Fagus-Werk erneut ins Feld zu führen. „Es ist uns ganz wichtig, dass das keine glattgeleckte Betonkiste wird“, unterstreicht Tobias Wulf im Gespräch.

Der industrielle Ausdruck des Gebäudes wird auf den aktuellen Renderings, neben der patinierten Betonfassade, auch durch die schlanken Fensterprofile bestimmt. Gemeinsam mit den in gleicher Flucht installierten Beleuchtungselementen verschränken sie Innen und Außen optisch. Wie sehr sich diese Anmutung später in die Realität retten lässt, können die Architekten jedoch nur bedingt beeinflussen, muss doch des öffentlichen Auftraggebers wegen produktneutral ausgeschrieben werden.

Auch wenn bestimmte Eingrenzungen in der Ausschreibung vorgenommen werden können, weiß der erfahrene Architekt: „Man kann das nicht zu 100 Prozent steuern und muss die Profile übernehmen, die die Firma liefert, die letztlich den Zuschlag bekommt.“ Rein technisch stellen die schlanken Profile auch vor dem Hintergrund aktueller Anforderungen kein Problem mehr da. Und das Thema betrifft genauso andere Werkstoffe wie Glas und Beton. Welcher Hersteller zum Zuge kommt, welche Produkte er liefern kann, all das gestaltet das Aussehen von Architektur stets mit. „Das alles ist uns bewusst, damit leben wir und es gehört in gewisser Weise zu unserem Sport, das gebaute Ergebnis trotzdem nah an die Darstellung des Wettbewerbs heranzuführen“, sagt Tobias Wulf, und schließt lachend: „Renderings sind unser Gradmesser für die gebaute Realität.“

David Kasparek

Dieser Text ist Teil einer Reihe zur städtebaulichen Entwicklung des ingenieurwissenschaftlichen Zentrums – kurz IWZ

Robuste Pilze

Zum Entwurf des neuen Hörsaalzentrums der TH Köln von Staab Architekten

28.02.2020

Kern und Mantel

Zum Stand der Planungen des Campus Deutz der TH Köln

31.01.2020