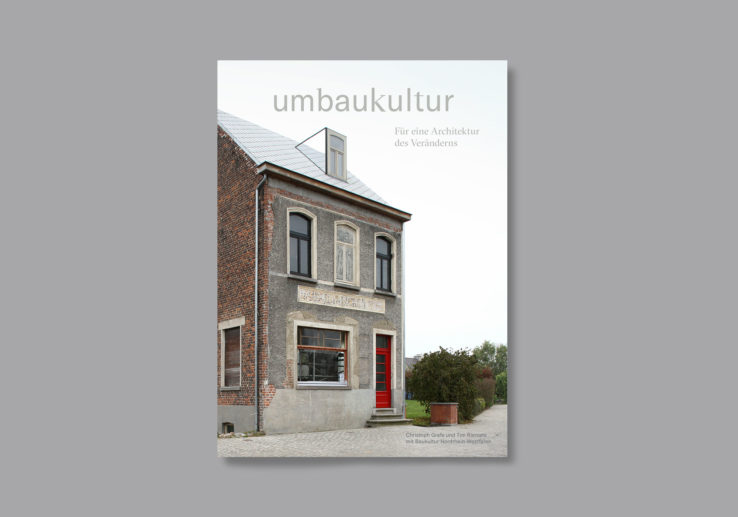

Bauten und Ausstellungen anschauen geht gerade nicht, aber es gibt auch Architektur für Zuhause; nämlich als Buch. Christoph Grafe und Tim Rieniets beleuchten ein Thema, das gut zur derzeitigen Selbsterfahrung in Alltagsreduktion passt. Unter dem Titel „Umbaukultur – Für eine Architektur des Veränderns“ stellen sie 25 Projekte in europäischen Regionen vor und liefern im theoretischen Teil zusammen mit weiteren Autoren und einer Autorin lesenswerte und sehr lesbare Essays zum Thema. Die Schrift wurde mit Baukultur Nordrhein-Westfalen herausgegeben, eine Initiative, die seit 2020 die Arbeit von StadtBauKultur NRW und dem Museum für Architektur und Ingenieurkunst NRW zusammenführt.

Es geht hier nicht um denkmalgeschützte und ikonische Projekte wie die Tate Modern oder das Neue Museum in Berlin. Es geht um all die anderen „tendenziell vogelfreien“ Bauten, wie die Herausgeber sie nennen, die schon da sind und für die Abriss und Neubau die Norm darstellen und der Umbau nur eine Alternative, und zwar eine unwahrscheinliche. Den „vermeintlichen Binsenweisheiten“ der Baubranche als Pro-Argumente für den Neubau wollen die Herausgeber entgegentreten und zeigen, dass sich auch der Erhalt von Alltagsarchitektur lohnt – nicht nur unter wirtschaftlichen, sondern unter einer Vielzahl von Aspekten.

Die Gegenwart des Vergangenen

Im ersten Teil der Publikation zielen die Herausgeber darauf, „ein bisher weitgehend vernachlässigtes Forschungsfeld zu eröffnen,“ zunächst mit eigenen Aufsätzen, denn beide Autoren sind Spezialisten für das Bauen im Bestand. Tim Rieniets, jetzt Professor in Hannover, war Geschäftsführer der Initiative Stadtbaukultur in NRW. Er widmet sich in seinem Essay „Umbauen als Weltaneignung“ der mentalen und sozialen Perspektive der Bestandsbewahrung. Christoph Grafe, Leiter des Flämischen Architekturinstituts in Antwerpen und Professor in Wuppertal, beschreibt in seinem Beitrag über die Gegenwart des Vergangenen, wie das eine durch das andere an Bedeutung gewinnen kann.

Die Sicht des bauenden Architekten liefern Andreas Hild und Muck Petzet. Georg Giebeler von der Universität Wuppertal verfolgt die These, „Bauen mit Bestand verfolgt das Ziel des selbstverständlichen Hauses“, und Andreas Müsseler setzt sich mit der „geliebten, ungeliebten Peripherie“ auseinander. Markus Jager, Professor für Bau- und Stadtbaugeschichte in Hannover, beschäftigt sich mit der historischen Perspektive.

Nacheifern und weiterentwickeln

Koenraad van Cleempoel und Bie Plevoets von der Universität im Hasselt in Belgien entwerfen eine Entwurfsmethodik für den Umgang mit Bestandsgebäuden, und sie ziehen dafür den schon aus der Antike bekannten Begriff der aemulatio heran. Diese „Nacheiferung“ steht demnach nicht im Gegensatz zur Originalität, sondern meint eine wetteifernde Auseinandersetzung mit dem Vorhandenen. Das Bauwerk soll aus sich heraus verstanden und weiterentwickelt werden.

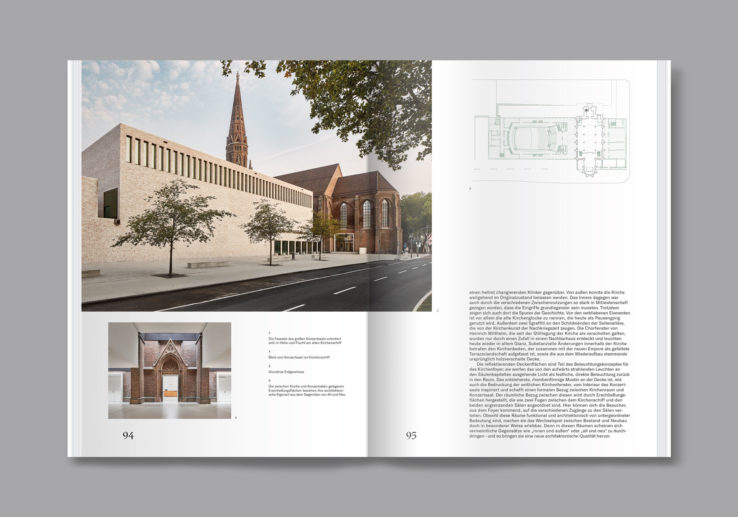

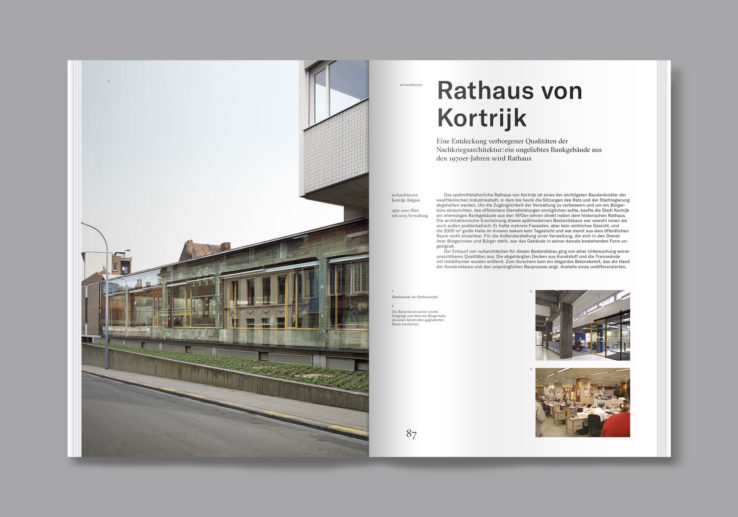

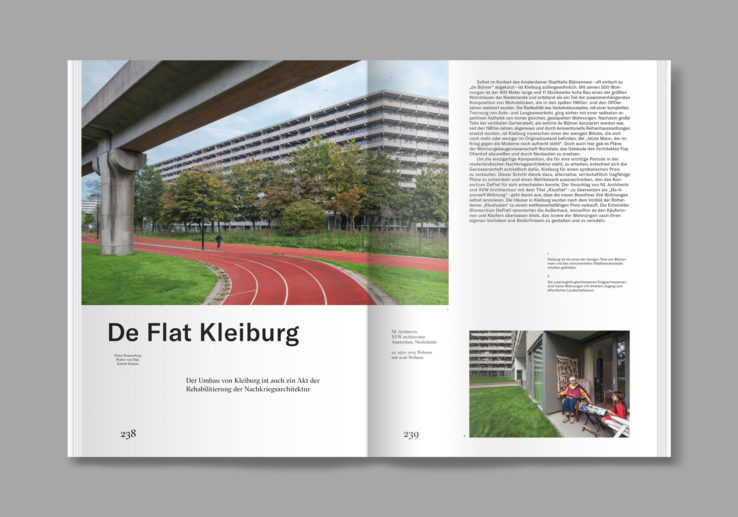

Im zweiten Teil spaziert der Leser durch 25 ausgewählte Projekte, die mit Farbfotografien, Grundrissen und prägnanten Texten anschaulich dargestellt sind. Die 70er Jahre Wohnburg in Amsterdam, der Supermarkt in Winterthur, das Hertie-Kaufhaus in Lünen – sie alle waren gewiss keine Architekturjuwelen und haben durch den Umbau an Leuchten gewonnen.

Umbauen statt abreißen – ein Buch zum Kulturwandel

Gestalterisch waren Michelle Flunger und Sascha Schilling für das Softcover-Buch mit 264 Seiten zuständig. Im Essayteil fordern sie durchaus die Durchhaltekraft des Lesers, denn die Texte sind nur mit kleinen Schwarzweiß-Abbildungen versehen. Immerhin gibt es zwischendurch zwei Fotostrecken zum Luftholen, und man kann zu den Projekten vorblättern. Auf den Seiten ist angenehm viel Platz, so dass die Lektüre auch ästhetisch anspricht.

Inspiration im Zeichen unserer Zeit

Ganz gewiss hatten die Herausgeber das nicht vor, aber sie haben das passende Architekturbuch zur Krise verfasst. Dass Not besteht, im Mangel an Bauland und Ressourcen, in einem Übermaß an Kohlendioxid-Emissionen, ist schon lange allen klar, die planen und bauen. Bevor sich aber daraus eine Tugend machen ließ, wie das alte Sprichwort fordert, folgten die ABERS in Großbuchstaben – Kosten, Regularien, Komplikationen, dies und das.

Doch nun gibt es ein großes Innehalten, und das ist die Chance: Kulturwandel fängt in den Köpfen an, auch das ist eine Binsenweisheit. Vielleicht sind in Krisenzeiten mehr Köpfe bereit zum Umdenken. Hier ist das Buch dazu, viel Spaß beim Lesen!

Ira Scheibe

Weitere Informationen auf den Seiten der Baukultur NRW

Bestellung Verlag Kettler

Grafe, Christoph und Rieniets, Tim mit Baukultur Nordrhein-Westfalen (hg.): Umbaukultur – Für eine Architektur des Veränderns. Kettler Verlag, März 2020; Preis: 34,00 Euro inkl. MwSt. + Versandkosten

Softcover, 19 × 26 cm, 264 Seiten, farbige Abbildungen; ISBN: 978-3-86206-804-3