Zur Eröffnung der Konferenz „Stadt und Theater Denken“ [sic!] am Schauspiel Köln erzählt Intendant Stefan Bachmann von einem Treffen mit dem Vermieter der Ausweichspielstätte im „Carlswerk“ in Köln Mülheim: „Er hat sich euphorischst über unsere Arbeit geäußert, wie sehr sie das Gelände positiv beeinflusst hat – und hat mir im gleichen Atemzug mitgeteilt, dass sich deshalb auch die Miete erhöht.“ So sei das Schauspiel Köln selbst zu einer Art „Gentrifizierungsmotor“ geworden – habe mit dem Umzug auf die „andere Seite“ aber auch begonnen, sich mit der Umgebung zu beschäftigten. Es fing an mit dem Urban-Gardening-Projekt „Carsgarten“, das Leute aus der Nachbarschaft anzieht, ging über die Beschäftigung mit dem Nagelbombenattentat in der Keupstraße bis hin zum Kulturfest „Birlikte“ und jetzt dem Projekt „Die Stadt von der anderen Seite sehen„, bei der die Regisseurin Eva-Maria Baumeister und die Stadtplanerin Isabel Finkenberger mit vielen „Komplizen“ zwei Jahre lang die Zukunft Mülheims ausloten.

„Wie wollen wir in Zukunft leben und welche Stadt brauchen wir dafür?“ So lautet die zentrale Frage des Projektes – und einen Teil der Antworten erhoffen sich die beiden Kuratorinnen von den zur Konferenz eigeladenen Akteuren rund um Stadt und Theater.

Theater ohne Haus

„Wir haben kein Gebäude“, eröffnet die künstlerische Leiterin des National Theatre Wales, Kully Thiarai, deren öffentlich gefördertes Theater lediglich einen kleinen Laden als Büro betreibt. Sie spielen ihre Stücke überall, in Kneipen, auf Straßen, in der Landschaft. „Ganz Wales ist unsere Bühne“, berichtet Thiarai, für die Leute sei es nicht einfach, mit dem traditionellen Theater in Kontakt zu kommen, denn sie hätten keinen Bezug zu den dort präsentierten Themen. Die massiven Wände der „Kulturpaläste“ machten einen verschlossenen Eindruck und so gingen sie eben zu den Menschen, verbrächten viel Zeit mit ihnen, bis das Vertrauen da ist. Heraus kommen ungewöhnliche Produktionen, von denen Thiarai zwei besonders hervorhebt: Bert Brechts „Mutter Courage und ihre Kinder“ spielt in einem Arbeiterclub wo sonst Fußball geschaut oder Karaoke gesungen wird. Das ganz normale Publikum dort habe sich auf einmal Karten für das Theaterstück gekauft, berichtet Thiarai, „nur den Bingo-Abend konnten wir nicht verdrängen, deshalb haben wir die Dienstage vom Spielplan gestrichen.“ Im September dieses Jahres hat die Compagnie mit der Produktion „Roald Dahl’s City of the Unexpected“ an zwei Tagen die gesamte Innenstadt von Cardiff in eine Bühne verwandelt: 7.000 Akteure und rund 100.000 Besucher wurden gemeinsam zu einem Theater-Großereignis. Neben den Theaterproduktionen betreibt das National Theatre Wales noch die „Assembly“, bei denen sie in den unterschiedlichen Städten mit den Menschen über bestimmte Themen diskutieren. Aber auch sonst ist das Theater ständig im Gespräch mit dem Publikum und Künstlern, die alle die Möglichkeit bekommen, Produktionen anzustoßen: Basis ist eine Online-Plattform auf der alle verbunden sind und über Ideen diskutieren. „Kollaboration und das Gespräch aufrecht zu erhalten, sind das Herz der Organisation“, fasst Kully Thiarai die Arbeitsweise knapp zusammen. So möchten sie auch den Hierarchien entgegenwirken, die normalerweise in Kulturinstitutionen existieren. Eine Aussage, die bei den deutschen Theatermachern im Publikum heftiges Nicken auslöst.

Theater als Ufo

Die Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) in Brüssel hat eigentlich ein Gebäude, berichtet Ivo Kuyl, der bis 2013 dort Dramaturg und Mitglied des Leitungskollektivs war. Dann aber musste das Haus renoviert werden, deshalb hat das Theater ein Ausweichquartier im inzwischen über die Landesgrenzen hinaus bekannten Stadtteil Molenbeek bezogen. „Das führte zu anderen Ansichten, wie man ein Stadttheater leiten könnte. Ein Mittelklasserepertoire, das von London bis Berlin das gleiche ist, hat für weite Teile der Bevölkerung keine Bedeutung“, stellt Kuyl fest. Das KVS war das Theater für die flämische Minderheit in Belgien, bis zur Renovierung wurde für diese etwa elf Prozent das klassische Repertoire gespielt. Der Umzug änderte die Situation: „Wir fühlten uns wie ein Ufo, niemand um uns herum sprach niederländisch“, erzählt Kuyl, „unser traditionelles Publikum kam nicht nach Molenbeek. Und unsere Nachbarn hatten keinen einzigen Grund sich mit dem Theater und dem Repertoire zu identifizieren.“ So wurde aus dem räumlichen Umbau auch ein struktureller. „Es sollte eine Umdefinition von Theater in eine städtische Plattform geben“, so Kuyl, „wir wollten eine Gesellschaft antizipieren, die bereit ist, über den interkulturellen Dialog eine gemeinsame Zukunft aufzubauen.“ Dazu wurde aus der Theaterleitung ein möglichst heterogenes Leitungskollektiv, es gab kein festes Ensemble mehr und Künstler wurden eingeladen, die Programmplanung zu übernehmen. „Kosmopolitismus gehört zum Wesen der Stadt“, stellt Kuyl fest. Und so orientiert sich die Programmplanung an der Gesellschaft, Diversität und Multiperspektivität sind wichtige Kriterien dafür. Heute stellt Kuyl fest, dass der Umbau des Theaters zu einer städtischen Plattform nicht radikal genug war, es sei nicht gelungen, die Hierarchien komplett aufzubrechen und die Gesellschaft innerhalb des Leitungsteams zu spiegeln. Letztlich bewegt ihn noch immer die Frage: „Wie eine wirklich gesellschaftskritische Kunst hervorbringen?“

Geförderte Öffnung zur Stadt

Kämen die beiden vorgenannten Theater aus Deutschland, sie wären ideale Bewerber für das Förderprogramm „Doppelpass„, das Sebastian Brünger von der Kulturstiftung des Bundes vorstellt. Hier werden Kooperationen von freien Gruppen und festen Häusern über einen Zeitraum von zwei Jahren gefördert. Ziel ist, die unterschiedlichen Akteure enger zu vernetzen und zu weiterer Zusammenarbeit anzuregen – aber auch neue Orte und ein neues Publikum zu erschließen. Eine Evaluation der ersten Förderrunden habe gezeigt, dass sich die Erwartung einer Öffnung zur eigenen Stadt hin oft erfüllt habe. „Es wurden neue Orte erschlossen, neue Themen angegangen und sich in der Stadt enger verbunden“, berichtet er, erkennt aber auch negative Aspekte: Oft gebe es große ortsspezifische Projekte außerhalb des Theaters, die Produktionen mit guten Kritiken und einem begeisterten Publikum seien. Diese Produktionen hätten aber mit dem Theater an sich nichts mehr zu tun, so dass das Publikum den Bezug zum Stadttheater gar nicht mehr herstellt. Und auch ein weiteres Dilemma erkennt er – womit er einen von Stefan Bachmann bereits angesprochenen Punkt aufnimmt: „Wenn Künstler neue Kunstorte auftun, schaffen sie es nicht, nicht selbst einen Gentrifizierungsprozess in Gang zu setzen.“

Planung für alle

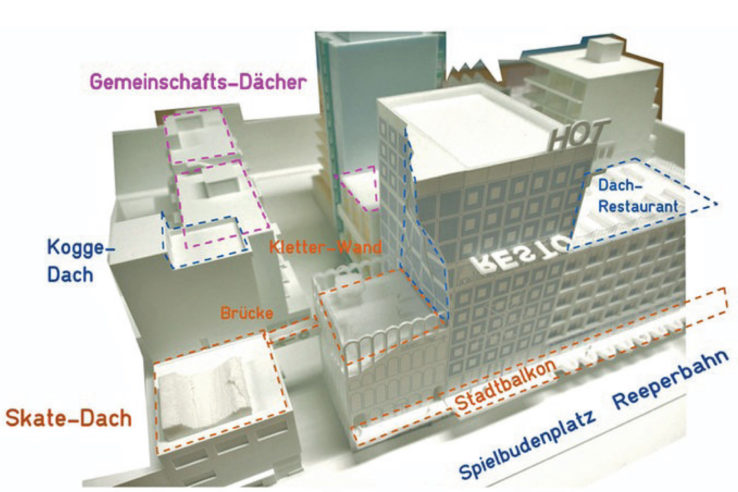

Gentrifizierung verhindern und Veränderung verträglich für die Bewohner gestalten ist oft ein Anliegen von Bürgerbeteiligung. Ein besonders erfolgreiches Modell stellt Renée Tribble von der Hamburger „Planbude“ vor. „Planbude“ ist in diesem Fall wörtlich zu verstehen, als ein Container, in dem jeder Ideen für das Gelände der Esso-Häuser entwickeln und vorstellen konnte. Die wurden 2013 über Nacht wegen Einsturzgefahr evakuiert und konnten nicht wieder bezogen werden, 2014 wurden sie abgerissen. Aus dem Kampf um den Erhalt der Häuser entwickelte sich die „Planbude“, die dann als frühzeitiger Beteiligungsprozess von der Stadt Hamburg finanziert wurde. Dieser Beteiligungsprozess sollte einen möglichst breiten Zugang ermöglichen, berichtet Tribble. So gab es „Planbuddies“, die das Verfahren in verschiedenen Sprachen vermittelt haben, es wurden Haustürgespräche geführt, sie sind in Altenheime gegangen, haben Schulkurse durchgeführt und es wurden Fragebögen an die Haushalte verteilt. Außerdem war die „Planbude“ immer nachmittags geöffnet, man konnte mit Knete, mit Lego, mit Leuchtstiften oder einfach auf Karten seine Wünsche an die Neuplanung abgeben – und sich vor Ort austauschen. „Das Ziel war, uns mit den Leuten gemeinsam gegenseitig schlauer zu machen“, sagt Tribble, „so haben wir über 2.300 Beiträge gesammelt, die das Archiv der ‚Planbude‘ und die Grundlage für den städtebaulichen Wettbewerb bilden.“ Viele dieser Ideen flossen in den „St. Pauli Code“ – und in die Entwürfe des Architektenwettbewerbs: Es soll auf dem Gelände unterschiedliche Finanzierungs- und Wohnformen geben, von der frei finanzierten Mietwohnung bis zur Sozialwohnung und genossenschaftlichen Baugemeinschaft, es ist kein großer Block sondern die fünf Entwürfe vermitteln eine Kleinteiligkeit. Die öffentlich zugängliche Dachlandschaft bietet unter anderem eine Kletterwand, ein Skate-Dach und ein Basketballfeld. Eine wohl ziemlich präzise Umsetzung der Vorstellungen, die im Format der „Planbude“ ermittelt wurden. Und doch zieht Renée Tribble für sich das Fazit: „Beteiligung ist weniger eine Frage des Formats als eine Frage des Inhalts.“

Utopie zur Zukunft der Stadt

Das würde Christian Hampe sicher unterschreiben. Als Mitgründer der „Utopiastadt“ Wuppertal hat er einen ständigen Prozess des Nachdenkens über Stadt, über Nachbarschaft aber auch über neue Lebens- und Arbeitsformen angestoßen. Seine Beobachtung: „Es gibt eine Menge von Akteuren, die sich mit den Städten auseinandersetzen, die aber nicht zum Tragen kommen, weil sie nicht die richtigen Leute kennen.“ Mit Hilfe der Wirtschaftsförderung wurde der sanierungsbedürftige Bahnhof Mirke bezogen, dort gibt es inzwischen ein Café, Werkstätten, ein Coworking-Space und jede Menge Raum zum Nachdenken. „Wir haben gemerkt, wir brauchen eigentlich einen andauernden Kongress, der sich mit dem Thema Zukunft der Stadt auseinandersetzt“, berichtet Hampe. Im Bahnhof haben sie 50.000 Besucher im Jahr und zahlreiche ehrenamtliche Mitarbeiter. „Wir haben es geschafft, den Ort ein Stück weit zu beleben. Es ist ein unheimlich heterogenes Publikum mit viel Laufkundschaft“, so Hampe, „eine Menge Projekte sind in der Stadt, in den Institutionen angekommen. An manchen Stellen haben wir vielleiht was dazu beigetragen.“ Einige – für die direkte Umgebung ganz entscheidende – Fragen treiben ihn aber noch um: „Was passiert mit den 60.000 Quadratmetern Freifläche direkt am Bahnhof? Wie kann man diese relativ stadtnah gelegene Fläche dafür nutzen, weiterhin Impulse in die Stadt zu geben? Wer sind die treibenden Kräfte? Wer wird diesen Raum wie füllen?“

Wie sind Orte besetzt?

Nach den Impulsvorträgen teilt sich das Publikum in drei Roundtable-Gespräche auf: Stefan Bachmann und Sebastian Brünger sprechen über „Themen und Impulse“, Renée Tribble und Ivo Kuyl über „Menschen“ und am Tisch von Kully Thiarai und Christian Hampe versammeln sich diejenigen, die über „Orte“ reden möchten. Hier taucht gleich zu Beginn die Frage auf, warum sich die Leute nicht ständig mit dem Thema Stadt befassen, denn im Gegensatz zum Theater würde Stadt jeden betreffen. Insofern sei Theater ein interessantes Vehikel, die Leute für Stadt zu interessieren. Kully Thiarai berichtet dazu aus ihrer Produktion „Roald Dahl’s City of the Unexpected“: „Wenn die Kunst wieder weg ist, fällt es umso mehr auf. Es gab in dem Stück Monster auf einer Mauer, da haben die Leute hinterher ihre Abwesenheit wahrgenommen, das hat ihren Blick geändert. Jede künstlerische Intervention lässt die Leute genauer hinsehen.“ Von ähnlichen Erfahrungen wird am Tisch berichtet: In Düsseldorf wurde organisiert zu Parkspaziergängen eingeladen, in Köln der Alpenerplatz oder der Ebertplatz mit Aktionen neu belebt und damit neu besetzt. „Öffentliche Plätze werden systematisch so gestaltet, dass Leute vertrieben werden“, sagt Thiarai. Und sogleich führt das Kölner Publikum den Rheinauhafen als Beispiel an, er sei ein totes Areal. Jeder Ort habe heute seine feste Bestimmung, wohingegen es noch vor wenigen Jahren Orte gab, die frei waren. „Es braucht Plätze, die nicht besetzt sind“, ist die Schlussfolgerung, woraus sich aber gleich die Frage ergibt: „Brauchen wir Orte ganz ohne Regeln, oder brauchen wir Orte, die multiprogrammiert sind?“ Und hier kommen wieder die Theater ins Spiel, denn alle Theater in Deutschland hätten Foyers, die den ganzen Tag leer stünden. Warum nicht öffnen für ein allgemeines Publikum?

Theater und Orte

In der anschließenden Podiumsdiskussion fokussiert es sich zunächst wieder aufs Theater – braucht es einen Ort oder braucht es keinen? „Um ein diverses Publikum zu erreichen und sich wirklich mit ihnen zu verbinden, muss man das Theater verlassen“, sagt Kully Thiarai. Und Ivo Kuyl bekräftigt: „Je mehr man die Kontrolle verliert, desto besser. In unseren Kunstinstitutionen ist viel zu viel schon im Voraus ausgetüftelt. Wenn man im Moment improvisieren muss, das ist sehr, sehr gut für das Theater.“ Wenn man gar nicht mehr im Theater spielt, so fragt Stefan Bachmann, „wie bewahrt man das theaterhafte das Theaters?“ Nicht nur auf die Kölner Situation bezogen, meint er, man solle die Stadtmitte nicht aufgeben, sie sei schon komplett kommerzialisiert, deshalb solle sie vom Theater kulturell besetzt werden. Christian Hampe versucht zu vermitteln und überlegt, dass der Ort dem entsprechen müsse, was und wen das Theater erreichen wolle: „Wenn das Theater nicht nur eine spezielle Zielgruppe erreichen möchte, muss es sich vielleicht komplett lösen“, bis hin zu dem Punkt, wo man eine komplette Stadt zu einem Theater mache und der Zuschauer vielleicht gar nicht mehr merke, dass das Gesehene Theater war. Letztlich sei es eine künstlerische Entscheidung, meint Bachmann: „Am Ende steht das Kriterium: ist es gut oder ist es schlecht, nicht die Form. Man sollte das eine nicht gegen das andere aufwiegen, das führt zu Dogmatismus.“

„Wir müssen uns mit dem Thema Stadt auseinandersetzen“, sagt Renée Tribble, „wenn man als Theater Stadtgesellschaft und Stadt behandeln will, muss man da auch reingehen“. Sebastian Brünger sieht als Grund für die Öffnung der Theater auch den steigenden Legitimierungsdruck: „Eine Hochkultur kann heute nicht mehr in einer Art Echokammer stattfinden, sondern muss sich öffnen.“ Doch wenn die Kultur an andere Orte zieht, folgt damit meist automatisch auch eine Aufwertung des Areals, sie sind „Gentrifizierungsmotor“. „Das ist nicht die Aufgabe der Kunst, wir sollen es nicht sein. Wir sind es natürlich, aber wir sollen es nicht sein“, bekennt Ivo Kuyl leicht resigniert, während Renée Tribble auch die Chance der Kulturinstitutionen erkennt: „Als künstlerische Institution hat man größere Freiheit als das Stadtplanungsamt. Man kann den Ort für eine Zwischennutzung anders codieren, anders besetzen – und hinterher heißt es womöglich, dass da nichts anderes mehr hin kann.“ Zum Ende der fünfstündigen Veranstaltung lenkt Stefan Bachmann den Blick noch einmal zurück nach Mülheim: „Es ist hier etwas entstanden, was ich so gar nicht erwartet hatte.“ Die Transformationsprozesse direkt vor der Haustür, den Kontakt mit der Nachbarschaft, den Ort an sich wolle er nicht mehr missen. Deshalb sei für ihn „das eine Projekt, den Umzug zurück zu schaffen, das andere, dass die Spielstätte hier erhalten bleibt.“

Vera Lisakowski

Lesen Sie auch zum Thema:

Komplizen der Stadtentwicklung

24.10.16

Die zweite „theatrale Konferenz“ im Projekt „Die Stadt von der anderen Seite sehen“.

„Den Leuten eine Stimme geben“

06.10.2016

Interview mit den beiden Kuratorinnen des Projekts „Die Stadt von der anderen Seite sehen“.

Die Freiheitsstatue von Mülheim

08.03.2016

Reportage von der ersten „theatralen Konferenz“